今日のかけら086

【ネズコ】

鼠子

ヒノキ科ネズコ属・針葉樹・日本産

学名:Thuja standishii

別名:ネズ、黒桧(クロベ)、クロベスギ、クロビ

英語名:Japanese arbor-vitae (ジャパニーズ・アーバーバイター)

気乾比重:0.30~0.42

鼠子の謎・四十八茶百鼠*

1. 今日のかけら |

1. 今日のかけら |  2020/01/02 AM5:08

2020/01/02 AM5:08

★今日のかけら・#086【ネズコ/鼠子】ヒノキ科/ネズコ属・針葉樹・岐阜産

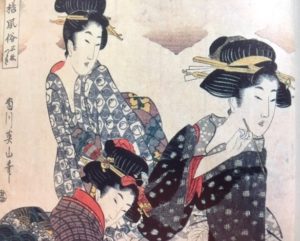

| 紫色のパープルハートや真っ赤なサッチーネ、縞柄のゼブラウッドなどの華やかな色柄の木がある一方で、あまり目立たない地味な色柄の木もあります。黒・白系に分類される色の木はまさにそれで、鼠色にちなんでその名が付けられたとされる『ネズコ(鼠子)』などもその典型。江戸時代に尾張藩により伐採が禁止され手厚く保護された『木曽五木(きそごぼく)』のひとつでもありますが、四国ではほとんど馴染みはありません。四国でも深山には自生しているようですが、ほぼ流通はしていないのが現状です。 |

|

|

油分が多くて耐湿性が高い事から外壁やウッドデッキなどにも使われる北米産の『ウエスタンレッドシーダー(米杉)』という木がありますが、こちらはシーダー(杉)の名がついているものの、植物学的な分類ではヒノキ科ネズコ属で、日本産のネズコの仲間。なので本来は『アメリカネズコ』と呼ぶのがふさわしいのですが、どういうわけかスギでもないのにレッドシーダーと呼ばれるようになってややこしいのですが、今ではそちらの方が知名度が高いので、不本意ながらベイスギの日本版と説明したほうがイメージしやすいかもしれません。 |

| そのネズコですが、なぜこれが鼠色なのかというのが疑問でした。どの事典を見ても、その材色が鼠色に見えるからと記してあるのですが、これのどこが鼠色やねん!と思っていました。まあ色の表現方法も時代によって変わっていて、いわゆる『日本人の青と緑の混用』(平安時代以前の日本人は青と緑を混用していた)という事もありますから、鼠色の解釈が昔と今では多少違っていたのかもしれません。あるいは経年変化した際の銀白色になった状態を言い表したのか?しかしそれならヒノキとて銀灰色になっていきます。 |

|

|

鼠色に対する認識について、先人たちはその微妙な違いを独創的な表現で言い表しています。贅沢を禁止して倹約を推奨・強制するための「奢侈(しゃし)禁止令」が公布された江戸時代には、許されていた紺色系統、鼠色系統の染色が成熟してさまざまな中間色を生み出し江戸文化に花を添えました。中でも鼠色に関しては『四十八茶百鼠(しじゅうはっちゃひゃくねずみ)』という言葉が生まれたほどに多様な鼠色系統の色が派生しました。その中でも混じり気のない黒と白の中間色の基調となる鼠色のことを「素鼠」と呼びます。 |

| 灰みの渋い青色の事は「藍鼠(あいねず)」。青みがかった灰色なので「青鼠(あおねず)」とか「藍生鼠(あいおいねず)」などとも呼ばれます。緑みの灰色の事は、茶人・千利休にちなんで「利休鼠」と呼ばれます。ほんのり紫みを帯びた鼠色は、「鳩羽鼠(はとばねず)」。紅梅の花のような赤身のある鼠色は「梅鼠(うめねず)」と実に多彩。そんな先人たちがなぜ、この木を鼠色と表現したのか?今年一年かけてその謎を解明していおきたいと思っています。 |

|

*******************************************

ネズコの体感*

1. 今日のかけら |

1. 今日のかけら |  2020/01/03 AM8:05

2020/01/03 AM8:05

| 恥ずかしながら私は『ネズコ(鼠子)』を、【森のかけら】以外に使った事がないので、その材質や特徴がどうだのこうだの説明出来るだけの生の感覚を持っているわけではありません。なのであくまで小さな「かけらのネズコ」を通してのわずかな知見となりますが、その個性的な名前以上に気になるのは、「とにかく軟らかいので傷をつけないように慎重に扱うという事」です。気乾比重0.30~0.42というデータがありますが、今「かけら」にしているものが粗目なせいかもしれませんが体感的にはもっと軽く感じます。 |

|

|

恐らくもっと年輪の詰まったものであればもう少し印象も違うのかもしれませんが、ちょっと黒みを帯びたスギのよう。別名となっているクロベ(黒桧)には、樹皮がヒノキのそれのように少し薄黒い色をしているのと、葉の裏側が桧よりも黒いのでクロベという説や、富山県には分布量が多く、特に黒部川上流域に多く自生している(それが黒部の地名になったとの説もある)からだという説もあるようですが、前の説が有力視されています。個人的には黒四ダム建設の話が映画にもなって好きなので後者を支持します(笑)。 |

| 35㎜角のキューブになってしまうと、ネームシールでも貼っていなければよほどの目利きでもなければそれがネズコであると識別出来る人はほとんどいないと思います。むしろ同類のウエスタンレッドシーダー(ベイスギ)との区別は年輪の密度とその特徴的な匂いで容易に判断できると思います。生木の段階ではどうなのかは知りませんが、乾燥したネズコはほぼ無臭。良質で大径木のネズコだと、天井板や長押、建具材、羽目板などの装飾材や飯櫃や桶、下駄や家具などにも利用されるそうですがそんな立派なネズコにはお目にかかったことがありません。 |

|

|

四国の深山にも自生しているようですが、もし伐採されたとしてもスギと一緒くたにされて出材されて、そのまま誰も気づかず、ちょっと雰囲気の違うスギぐらいの感覚で使われている可能性のあるような気がします。時々スギの中にも雰囲気の違うようなものが混じっていることがありますが、もしかしたらその中にネズコも混じったいたのかも。【森のかけら】でも作らなかったら、私もネズコの事を意識することはなかったかもしれません。灯台下暗し。案外すごく身近なところで気づかずに脇をすり抜けている木があるかも?! |